罗切斯特大学科学家团队近期在太阳能热电发电机(STEG)领域取得了标志性突破,通过创新的黑色金属技术,将STEG的效率提升了15倍,这一研究成果于2025年8月12日发表在《Light:ScienceandApplications》上由光学研究所郭春雷教授领导完成。该成果不仅代表了太阳能利用技术的,一大飞跃,也为可再生能源应用,开辟了新的可能。

太阳能热电发电机通过其独特的温差电效应(Seebeck效应)直接将热能转化为电能,区别于广泛应用的光伏发电,其优势在于可利用多种热源资源。不过STEG技术长期面临效率瓶颈,现有设备将太阳光转换为电能的效率不足1%,远低于典型光伏板约20%的转换率,这一限制,极大地阻碍了STEG的广泛实用。

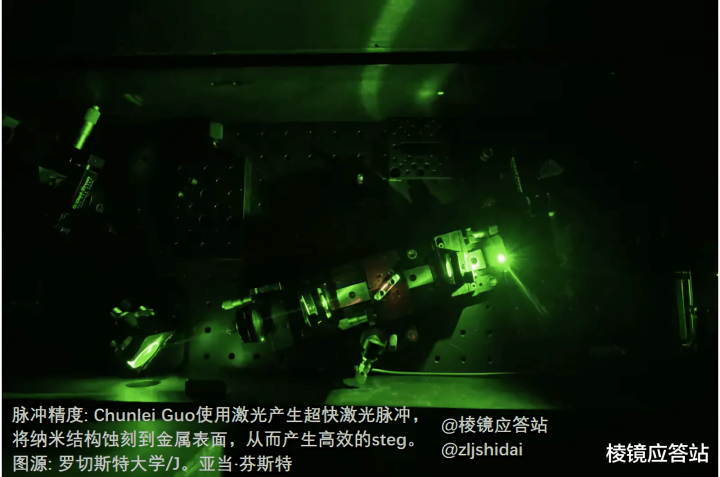

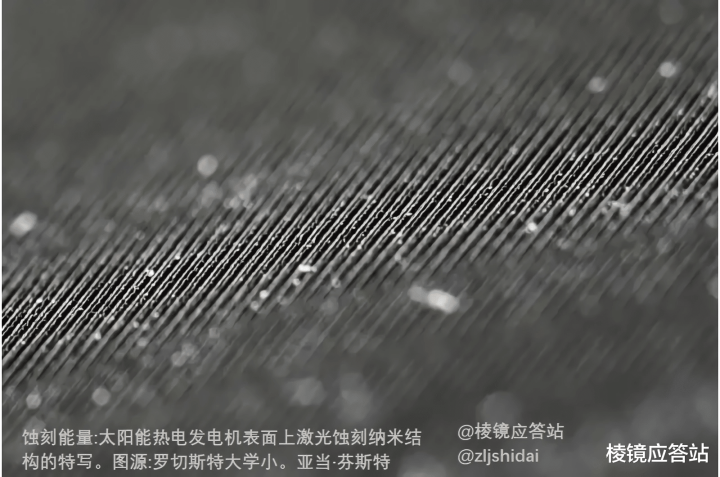

郭春雷团队并未着眼于传统的半导体材料改良,而是突破性地聚焦于STEG“热端”与“冷端”的结构及材料优化,从根本上提升设备性能。具体而言,团队采用了三重创新策略,首先“热端”采用了郭教授实验室开发的黑色金属技术,通过对钨金属表面施以飞秒激光脉冲,构筑纳米级结构。

这种表面工程,显著地提升了材料对太阳光波段的吸收效率,并且有效地抑制了非太阳波段的热散失,极大地增强了吸热能力。其次热端表面,覆盖了一层透明的塑料薄膜,形成类似农用温室那样的微型结构,减少对流以及传导所导致的热损失,进而进一步提升“热端”的温度。最后“冷端”借助飞秒激光技术,在铝材表面制造出了高效散热的纳米结构,散热性能得以翻倍提升。

这种精准的热管理设计,使STEG两侧的温差显著地增大了,与此同时电能转换效率也随之大幅度地跃升了。郭春雷教授指出,团队的研究不仅提升了STEG的效率,更凭借其紧凑轻巧的设计,验证了设备在为LED灯供电时表现出的优异性能,显示出其在功率传感器、物联网无线传感节点和可穿戴设备等微电子领域的巨大应用潜力。除此之外,这项技术尤为适合偏远地区的离网能源系统,有望极大推动可再生能源的普及与应用。

本次科学突破,展现了现代光学工程与材料科学的深度融合。利用飞秒激光,精确地调控材料表面形貌。此类纳米级调控,极大地丰富了材料的光谱吸收以及散热特性,且不会损害材料的整体稳定性和工业化生产潜力。这在能源转换设备技术中,开辟了新的路径,也有助于推动未来混合型光热电能系统和动态自调节能源装置的创新发展。

面对全球能源结构转型的紧迫需求,郭教授团队的研究成果是对“清洁、高效、可持续”能源理念的重要贡献。它不仅显现出了太阳能热电系统开发当中所具有的巨大潜力,也提醒了业界去关注在设备端的材料创新以及热管理方面的综合设计。未来随着技术不断地完善,以及规模化地推广,这一突破,有望推动全球能源利用效率的提升,减少对传统化石能源的依赖,为应对气候变化和能源安全,提供强大的支撑。

除此之外,本研究还得到了,美国国家科学基金会,以及FuzeHub和Goergen数据科学与人工智能研究所的支持,这充分体现出了多学科协作所具有的重要性。郭春雷教授的团队以事实予以证明,灵巧地把高科技激光加工技术与材料科学相融合,不仅能够突破长久以来停滞不前的效率瓶颈,还能够为新能源技术的产业化夯实坚实的基础。

总体来看,罗切斯特大学在黑色金属STEG技术上实现了十五倍的效能提升,标志着太阳能热电领域迈入了一个全新的阶段。这一创新,融合了纳米光学,热物理以及材料工程,以一种系统性的视角,重新架构了能源转换过程,极具颠覆之潜力。

未来该技术的推广,以及其延伸,将为能源行业带来质的飞跃,这值得科技爱好者、行业从业者以及社会各界高度予以关注。正如郭春雷教授所言,这不仅是技术的进步,更是人类迈向绿色能源未来的里程碑。

(注:本文依据公开信息及报道进行深度分析,旨在分享知识和提供信息。)

联美配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。